旦恩投资备忘录02 | 从《外国公司问责法》看背后的中美战略竞争

2020-05-22

北京时间5月21日下午,消息传出美国参议院通过了一项旨在加强对外国企业监管的法案,这可能会使一些不遵守美国监管和审计标准的外国公司,无法在美上市或从美国投资者筹集资金。当然,从美国法律的流程角度而言,该项法案需要美国总统的签字才能正式生效成为法律。

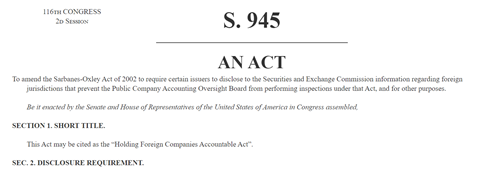

外国公司问责法

法案有两条核心的规定:

1.在美上市公司需要披露是否为外国政府所有或控制;

2.在美上市公司必须接受美国监管机构的审计,如果连续三年外国企业未能遵守美国上市会计监督委员会的审计要求,将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。

对于中概股而言,最直接的影响肯定是受到了市场恐慌情绪的“错杀”,哪怕是优质的股票也难逃一劫。另外从执行上,很多具有一定国资背景的企业就会遇到难题;从审计上,我国法律规定境内会计师事务所不得直接向境外提供审计底稿,这也直接和PCAOB的监管产生了冲突;另外两地的审计制度上的标准有所不同,也会导致中概股的财务状况受到更加严峻的考验。这不但对试图赴美IPO的企业造成影响,也有可能导致一批已有的中概股退市。

从目标上看,立法人剑指中概股是毋庸置疑的。消息传出后,以阿里巴巴为首的一众中概股应声下跌。表面上看,这是中概股自某公司造假后的一场信任危机的不断发酵,但实际上,却是中美之间关系重回紧张状态的必然结果。

站在今天回顾过去两年的中美贸易战,仍然能感受到那段动荡的时期带给人们的紧张感。中美贸易战对于两国乃至世界的经济、贸易都造成了不少的影响。然而这次新冠疫情的爆发,似乎为两国逐渐缓和的关系又带来了一个新的摩擦点。我们该如何看待中美关系,如何判断未来的发展?这又会如何影响到未来中国、世界的经济结构?对我们一二级市场的投资又如何影响。旦恩投研团队就此话题,对合伙人新纪夫做了一次专门的采访。

访谈对象:新纪夫, 旦恩资本管理合伙人

访谈时间:2020年5月21日

访谈地点:旦恩资本办公室

随着疫情的稳定,美国最近动作又多起来了。今天下午美国通过了《外国公司问责法》,对市场造成了不少扰动。无论是市场上,还是我们团队内部,都对中美之间的紧张局势高度关注。这对我们的投资工作是否有影响?

未来十年中对我们的投资影响最大的一个变量就是后疫情世界秩序与大国关系的变化,而这里面最重要的双边关系就是中美关系,在疫情期间这个关系也成了贸易战后的又一个焦点。

最近在和一些我们投资的有中美背景的企业交流时也感受到,的确在商业活动和民间舆论中,中美关系已经成为一个回避不掉的元素。从外部环境上,这些企业在美招投标的时受到的审查更有针对性;在进行投融资的时候受到审查更严格;从企业经营决策上,大家原来考虑如何将中美两地的优势充分发挥出来,现在,有些企业已经在考虑:如果局势进一步变化,股东层面如何分割,IP如何分割,业务和市场如何分割,才能在两个国家同时开展业务。

这样的政治动荡其实对资本市场以及实体经济都是一个无法忽视的系统性风险。您觉得中美关系什么时候才会回归到稳定的合作状态?

周围很多企业家在贸易战时候很悲观、很焦虑,刚刚表面上有所好转,但是因为疫情,又让人很紧张。的确,中美关系已经在一个关键的节点上,接下来的路径,只有概率,没有完全的确定。

在民间,学术界,企业界,包括我们身边的一些企业家朋友,有很多人还抱着回到小布什时期的状态的期望,那可能是非常一厢情愿的想法,是很不现实的。

虽然未来充满了不确定性,但有一点是确定的:广泛的竞争与有限的合作是新常态。而在这个大背景下,“双方在避免严重冲突和对抗的基础上,在现有”是概率最大的路径。

您这样的判断背后的逻辑是什么?

这样的变化并不是突然发生的,也不是无迹可寻,这是随着我们和美国的核心利益的演变,自然进化而成的状态。

我们的核心利益有三个,第一个是坚持党的领导,第二个是主权领土完整与国家安全,第三个是社会稳定与经济与社会发展。美国的核心利益有,第一,国家安全,第二,现有国际秩序下美国盟友的生存与他们的合作,第三,外部环境也就是国际体系的稳定,包括贸易,金融,能源工具,和环境等。

在不同的阶段,我们和美国各自在内政和外交的短期主要矛盾可能有所不同,在短期中期可能会有所起伏。但是从长远的角度,我们的发展必将触碰到美国的核心利益,也会影响到以美国主导的罗马化的世界秩序而我们发展是必须也是必然。任何中美一家亲的期望都是幻想。改革开放之初,邓小平提出的外交二十八字方针:“冷静观察、稳住阵脚、沉着应付、韬光养晦、善于藏拙、决不当头、有所作为”。我们希望继续韬光养晦,但是现在看起来比较难了。

也就是您觉得中美关系,未来会长期维持在一个紧张的状态下?那我们该如何看待这种持续的竞争关系?

是的。从建国初经过朝鲜战争,越南战争,一直到60年代末,我们都是敌对关系。到了70年代美苏冷战时期,中美关系开始缓和:71年的乒乓外交;72年尼克松访华进入一段蜜月期,也就是战略合作伙伴关系。后期到八十年代末期又出现了起伏:克林顿时期对华采取接触战略,紧接着99年轰炸南联盟大使馆、01年战机相撞,911后美国中心转移到反恐,这一段时期中美关系比较模糊。直到美国经济危机过后的三四年,中美关系正式进入战略竞争状态。

在进入战略竞争阶段之前,美国国内也曾经有过辩论。辩论的焦点是主要集中在两个点上:第一个是对于过去美国接触战略结果的定性,有观点觉得之前的“接触战略”大部分是成功的。美国实现了亚太地区的稳定,中国的市场与生产力也给美国带去了经济繁荣。在其他方面,比如维护全球威斯特伐利亚体系,反恐,公共卫生,环境保护等,也有很多的合作。但是,反对的声音也很大,这些人认为之前的“接触战略”是完全失败的:空心化的美国实体经济;亚太地区的影响力变弱;美国的技术和军事优势在受到威胁;国家安全忽略了中国这个最大的挑战。美国的几乎所有的核心利益都被削弱了。

同样的事实,两种叙事,第二种叙事目前是占了绝对优势。争论的第二个焦点是对未来中美双方的核心利益是否会拉近,还是会渐行渐远。一种声音是中美直接有很多方面的合作是符合美国利益的;另外一个声音则是,虽然有很多合作,但是两国的核心利益是不可交融的。中国的崛起对美国在亚太甚至全球的核心利益是非常大的威胁。第二种声音最后占了上风。

这种叙事在未来的可见的时间还会主导美国的外交政策,这也是美国国内政治决定的。因为在第一种叙事里面,也就是经济繁荣的故事里,直接收益者大多都是大公司大集团,还有华尔街。而美国政治的重要组成部分,就是老百姓并没有直接的感知。间接的收益并不足以改变美国民众的态度。所以短期之内这样的对立是很难改变的。

随着美国国内政治的变化,比如富人税的出台,各种针对大公司的政策和法案落地,也许会有所缓和,另外一种可能,就是一些全人类的灾难继续成为阶段性的主要矛盾,也许会对中美关系有阶段性的较大的影响。

世界的近代史其实也是一部全球化历史,国家的不断开放带动了繁荣的贸易。您觉得中美关系越发紧张的背后,是否标志着世界全球化开始踩刹车,逐渐进入了去全球化的时代?

很多人说去全球化是否成为趋势的问题,我觉得不应该简单看,需要结合阶段性的各个国家的核心利益来看。也就是说,当一个国家把某些产业的供应链安全上升到国家安全层面,那么他考虑的就不是成本问题。所以不能一概而论。但是毕竟国家安全不可能涉及到经济活动的每个方面,也许涉及面占经济总量的百分之几,在其他的领域全球分工还是一个不可逆转的趋势。

在这种复杂的趋势下,您认为对于中国的企业家来说,未来的机遇会在哪些领域出现?

大国博弈从总量上看,对经济活动是弊大于利的,毕竟要牺牲效率,顾全政治,但是中间也会有结构性的机会存在,可能存在与某些产业的一些环节,也可能存在于大国周边的“摩擦专家”这些国家之内,也可能存在与大国为了应对挑战做出的一些国内结构性的调整。对应这三种可能,我们可以想到的第一种是国产替代,第二种是一带一路,第三种是乡村振兴。

那么对于投资者来说,我们如何在这种动态变化的市场下,寻找投资的机会?企业家该如何应对这种政治风险?

我们还是会延续我们的投资理念,但就中美关系这个重要的背景下我们会具体做什么,“趋利避害,直面挑战”看起来这两个角度是矛盾的,但其实是侧重点不一样,比如我们在一级市场上尽量避免涉及到来自美国且受到美国严格管控的技术和团队,同时寻找拥有自主研发 能力,国际级别的视野与竞争力的团队,因为我们相信,优秀的企业家和团队,除了把国内市场作为战略纵深以外,一定要参与到国际竞争中,才能进入另外的发展阶段,我们坚信在不同领域会出更多的小华为。

同时我们也会关注结构性的一些机会,产业整合,国产替代,一带一路,乡村振兴,等等,我们还有巨大的结构性的改革红利,是很值得下重注的。我们在一级市场中的投资,就是沿着这些主线进行的。

明白,非常感谢您的谈话,很有启发性。希望未来我们有更多机会谈谈中国经济的现状,以及您关于结构性机会的想法,这对于我们的二级市场投研很有指导意义。

没问题,今天的谈话也很有趣,能够分享一些我个人的观点,帮助我自己整理思路。